ライフステージ

シングルマザー(母子家庭)のお金事情とは?増やす方法も紹介

公開日:2025.03.21

更新日:2026.01.07

「シングルマザー(母子家庭)は、お金がない」「生活がきつい」といった声が少なくありません。さまざまな手当や制度が活用できる一方、子育てと仕事の両立が難しく、シングルファーザーと比較しても収入が少ない点が特徴です。

本記事ではシングルマザーの生活費の内訳や収入・貯蓄のデータから、シングルマザーにお金がない理由やお金を増やす方法について具体的に解説します。

目次

- シングルマザー(母子家庭)の生活費

- シングルマザー(母子家庭)の生活費の内訳

- シングルマザー(母子家庭)の収入・貯蓄

- シングルマザー(母子家庭)にお金がない理由

- シングルマザー(母子家庭)がお金を増やすには

- シングルマザーが派遣の仕事を始めるならワポティ

シングルマザー(母子家庭)の生活費

総務省統計局の「2021年度 家計調査 世帯類型別」によりますと、母子家庭の月々の生活費は平均24万円前後となっています。内訳を見ると、子どもが18歳未満の場合は約24万円、20歳未満の子どもがいる家庭では約23万円と、子どもの年齢によって若干の差があるのが特徴です。

ただし、住んでいる場所によって家賃相場や物価が異なるため、実際の生活費は個々の状況により増減します。また、子どもの人数や教育方針(私立学校や習い事の有無)によっても大きく影響を受けるため、あくまで参考の数字として捉えることをおすすめします。

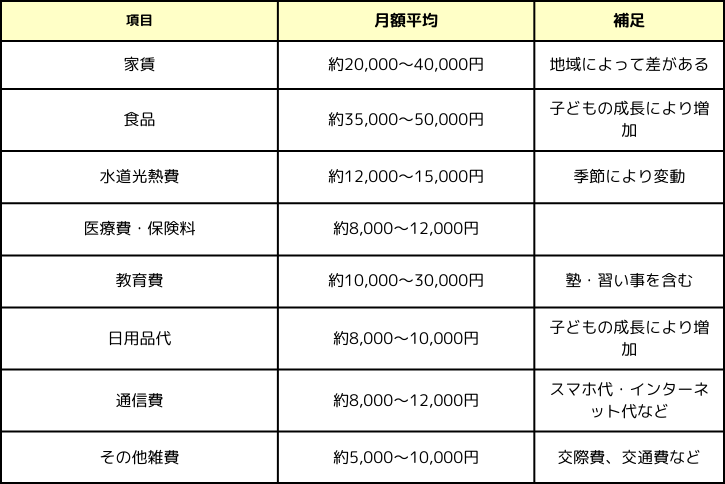

シングルマザー(母子家庭)の生活費の内訳

生活費全体がわかったところで、具体的にどのような費用にお金がかかっているのかを見ていきましょう。以下は、母子家庭の平均的な生活費の内訳です。

シングルマザー(母子家庭)の収入・貯蓄

シングルマザーの家庭では、子育てや生活にかかる費用を一人で賄う必要があるため、収入や貯蓄の状況は家計管理の重要なポイントです。ここでは、シングルマザー世帯の平均的な収入額や貯蓄の実態について、厚生労働省などのデータをもとにご紹介します。

| シングルマザーの収入

厚生労働省が発表した「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果」によると、シングルマザー世帯の平均年収は約373万円です。同じひとり親世帯でも、シングルファーザー世帯の平均年収は約600万円のため、大きな差があります。

さらに就業しているシングルマザーのうち「正規の職員・従業員」の平均年間就労収入は344万円、非正規雇用の「パート・アルバイト等」では150万円と、200万円近い差があることがわかります。児童扶養手当や養育費を受け取っている家庭もありますが、それらを含めても十分な生活資金を確保できていない世帯も多いのが現状です。

| シングルマザーの貯蓄

厚生労働省の調査によると、シングルマザー世帯の平均貯蓄額は約420万円です。調査年代により、平均の貯蓄額には差があるものの、注目すべきは「貯蓄なし」または「50万円未満」と答えた割合の多さです。

背景には、子育てや生活費に追われ、思うように貯蓄に回せないケースが多いことがあります。貯蓄の有無は、子どもの進学費用や万が一の病気・事故に対する将来的な安心感に直結するものの、余裕がない状況が読み取れます。

シングルマザー(母子家庭)にお金がない理由

シングルマザーが「生活費が足りない」「貯蓄ができない」といった悩みを抱える理由は、収入面だけではありません。ここでは、シングルマザーがお金に困りやすい主な理由を3つの観点から解説します。

| 収入が少ない

日本のシングルマザーの就業率は非常に高く、8割以上を占めます。しかし、子育てとの両立を考えると、パートやアルバイトといった非正規雇用形態を選ばざるを得ないケースが少なくありません。その結果、フルタイムで働く正社員と比べ、収入が低くなっています。

さらに、離別した父親からの養育費の受給率が低いことも収入不足に拍車をかけています。実際、厚生労働省の調査では、養育費を「現在も受け取っている」と回答したシングルマザーは約25%にとどまっており、多くの家庭が養育費に頼れない状況です。

| 頼れる親族が近くにいない

シングルマザー家庭の中には、近くに頼れる親族がいないケースも少なくありません。親族のサポートが得られない場合、子育てや家事、仕事のすべてを一人でこなす必要があり、負担は非常に大きくなります。

子どもの急な病気や学校行事などで仕事を休むと、収入が減少することもあります。正社員であれば有給休暇を利用できる場合もありますが、非正規雇用だと休めばそのまま収入に直結します。

また、精神的な支えが得られにくく、孤独感やストレスを感じやすいことも大きな問題です。心身の健康を損ない、働き続けること自体が難しくなるケースも少なくありません。

| 子育てにお金がかかる

子育てには、食費・衣服費・医療費・教育費など、さまざまな費用がかかります。特に子どもが成長するにつれ、支出が増加する傾向にあります。なかでも教育費は大きな負担です。塾や習い事、進学費用は、家計を圧迫する要因となるでしょう。

また、子どもが小さいうちは保育園や幼稚園の費用となり、毎月の支出に占める割合が大きくなります。前述したように、子どもの体調不良や学校行事で仕事を休むことで、収入源に直結するケースもあります。子育てにかかる費用と労働時間の制約が重なり、経済的な負担がより一層大きくなるのがシングルマザー家庭の現状です。

シングルマザー(母子家庭)がお金を増やすには

シングルマザーは、収入が限られ、支出が多くなりがちですが、家計の見直しや制度の活用を通じてお金の不安を軽減することは可能です。ここでは、お金を増やすために実践できる具体的な方法を紹介します。

| 子どもの養育費を明確に取り決める

離婚時に子どもの養育費をしっかりと取り決めておくことは、生活費の安定に直結します。養育費は子どもの健やかな成長を支える大切な資金です。口約束などの曖昧な取り決めではなく、具体的な金額や支払い期間などを書面で明確に定めることが重要です。

特におすすめしたいのは、公正証書として養育費の取り決めを残す方法です。もし相手側が支払いを怠った場合でも、裁判所を通じて給与差し押さえなどの法的措置を取りやすくなります。

| 毎月の固定費を見直す

支出を減らすために最も効果的な方法は、固定費の見直しです。家賃、通信費、保険料などは、金額が大きく一度見直すだけで、長期的に節約効果が期待できます。

例えば、携帯電話会社を格安スマホに切り替えるだけでも月々数千円の節約が可能です。また、電力会社・ガス会社の料金プランを比較し、より安価なプランに乗り換えたり、不要な保険を見直したりすることも、節約につながります。

| 支払いをクレジットカードに集約する

光熱費や通信費、日用品の購入など、毎月必ず発生する支出をカード払いにすることで、年間を通じてまとまったポイントが貯まります。ポイント還元率の高いクレジットカード1枚に集約しましょう。貯めたポイントは商品券やキャッシュバックに利用でき、実質的に生活費の足しになります。

例えば還元率1%の場合、10万円の支払いにつき1,000円が還元されます。1ヵ月1,000円でも、1年で12,000円です。ただし、使いすぎには注意し、リボ払いは避けるなど計画的な利用が大切です。

| 公的支援制度を活用する

国や自治体では、シングルマザー家庭向けにさまざまな支援制度を設けています。制度を積極的に活用することは、家計の負担軽減に繋がります。手当や制度について解説します。

児童手当

児童手当は、シングルマザーだけでなく子育て世帯にとって最も基本的な支援制度のひとつです。

・3歳未満:月額15,000円

・3歳以上高校生年代まで:月額10,000円

なお、第3子以降は月額30,000円です。

2024年10月より所得制限が撤廃され、支給期間も高校生年代まで延長されました。また、4ヵ月分ずつ年3回の支給方法から、2ヵ月分ずつ年6回の支給方法に変更されています。

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親世帯の経済的負担を軽減するために設けられている制度です。特に収入が少ないシングルマザーにとっては、家計を支える大きな柱となります。

2025年度の支給額(全額支給の場合)

・1人目:月額46,690円

・2人目以降:月額11,030円

児童扶養手当は子どもが18歳になった年度末まで支給されます。子育てにかかる生活費や教育費の補助として非常に心強い制度です。

ひとり親家庭の住宅手当

自治体によっては、ひとり親家庭に対する住宅手当を独自に実施しています。内容や金額は地域によって異なりますが、多くの自治体で月額5,000円〜20,000円前後の支給が一般的です。

例えば、兵庫県神戸市では「ひとり親世帯の家賃補助」として家賃補助月1万5千円(最大)、千葉県浦安市では「ひとり親家庭住宅手当」として、家賃1万円を超えた額に対し、月額1万5,000円(最大)を支給しています。

「所得制限あり」「公営住宅に入居していない」「子どもの年齢が18(または20)歳未満」などの条件を満たしている必要があるものの、自治体の住宅手当を活用することで、月々の支出を大きく抑えることが可能です。

こども医療費助成

こども医療費助成制度は、子どもの医療費負担を大幅に軽減できる制度です。

多くの自治体では、中学校卒業までの子どもを対象に、保険診療の自己負担分(通常3割)を全額または一部助成しています。自治体によっては自己負担0円(無料)になるケースもあり、医療費の節約につながります。

1医療機関ごとに1ヵ月の限度額が決められているなど、助成の範囲は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体で確認することをおすすめします。

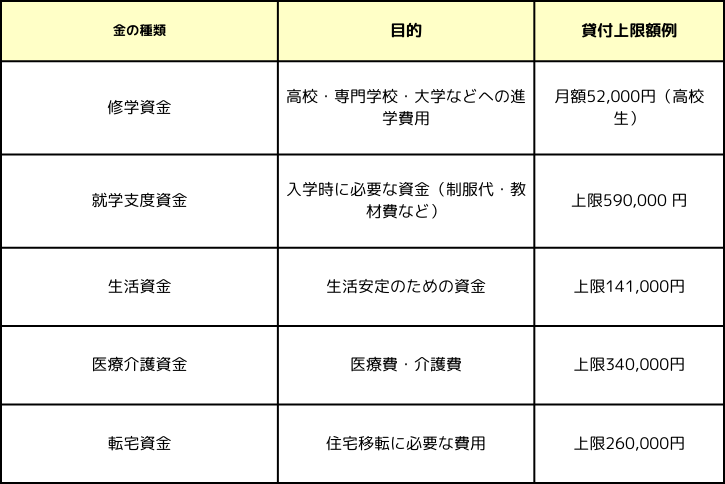

母子寡婦福祉資金貸与

シングルマザーの家庭では、まとまった資金が必要になる場面が多々あります。その際に頼れるのが、母子寡婦福祉資金貸与制度です。下記のように、用途に応じた資金を無利子または低利子で貸し付けてもらえます。

収入が不安定な中で、教育資金や急な出費に対応できる非常に心強い制度です。

寡婦控除・ひとり親控除

寡婦控除は、夫と離婚または死別した女性が対象です。条件を満たしている人が、年末調整や確定申告で寡婦控除を適用すると、27万円の所得控除を受けることができます。

ひとり親控除は、男女問わず、子どもを扶養しているひとり親世帯に対して35万円の所得控除が受けられる制度です。ただし、寡婦控除とひとり親控除は併用できません。両方当てはまる場合は、ひとり親控除が優先されます。

住民税・所得税の負担が軽減され、手取り収入が増える効果が期待できる制度のため、有効活用しましょう。

| 収入を増やす

家計改善には、支出を抑えるだけでなく収入を増やすことが必要です。しかし、無理な方法は継続できません。シングルマザーのライフスタイルに合わせた方法を紹介します。

【関連記事】

シングルマザーにおすすめの仕事5選!派遣で働くメリット・デメリットも

副業を始める

副収入を得たい場合は、副業を始めるのが効果的です。特に派遣社員は、勤務時間や職種の選択肢が多く、子育てと両立しやすいでしょう。データ入力やコールセンター、軽作業など、特別な資格が不要な仕事も多く、未経験からでも始めやすいのがポイントです。

派遣会社を通じて就業すると、福利厚生やキャリアアップ講習などの恩恵も受けやすく、安心して働くことができます。派遣会社によっては、定期的な面談やカウンセリングなどがあり、サポート体制も充実しています。「子育てと両立しやすい仕事を探している」など、自分の希望を伝え、自分に合った副業を見つけましょう。

【関連記事】

主婦におすすめの副業17選!在宅やスキマ時間で始められる仕事を紹介

キャリアアップを目指す

現在の職場でキャリアアップを目指すことも、収入増加の有効な手段です。資格取得やスキルアップに取り組むことで、昇給や昇格のチャンスが広がり、安定した収入が期待できます。事務職であれば簿記やMOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)、介護職であれば介護福祉士や実務者研修など、自身の職種に関連した資格を取得することで、給与アップや正社員登用の可能性が高まります。

企業が実施している社内研修や外部セミナーへの参加も積極的に活用しましょう。最近ではオンラインで受講できる講座も多く、子育てとの両立がしやすくなっています。こうした学びの場で得た知識を日々の業務に活かし、業務効率を上げたり、成果を出したりすることが評価アップに直結します。

転職する

今の職場で収入アップが難しい場合は、転職を検討するのも一つの手です。近年は、シングルマザー向けの求人や、子育て支援制度が充実した企業が増加傾向にあります。転職活動をスムーズに進めるためには、まずは自分のスキルや経験、希望する働き方・条件をしっかり整理しておくことが大切です。その上で、転職エージェントや求人サイトを積極的に活用しましょう。

特に女性の転職に特化したエージェントや、ひとり親家庭支援と連携している自治体の職業紹介などもチェックしてみましょう。自分ひとりで探すより、条件に合った求人情報を効率よく得ることができます。

【関連記事】

母子家庭(シングルマザー)の賢い働き方とは?子どもの年齢別に紹介

シングルマザーが派遣の仕事を始めるならワポティ

シングルマザーは収入や支出のバランスに悩むことが多い一方、公的支援や養育費の取り決め、固定費の見直しなどを行うことで家計の安定が可能です。さらに、副業やスキルアップ、転職などで収入を増やすことで、将来への不安が軽減できます。

子育てと仕事を両立しやすい派遣の仕事に興味を持った方には、ワポティがおすすめです。専任のコーディネーターが、仕事探しを丁寧にサポートいたします。転職をお考えのシングルマザーの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

あなたにピッタリなお仕事探しを応援します!