働き方

SESと派遣の違いは?どっちがいいか向いている人の特徴も紹介

公開日:2025.10.02

更新日:2025.10.10

SESと派遣の大きな違いは、雇用主と契約形態、指揮命令権の所在です。それぞれの違いを知っておくことで、自分にとってどちらが向いているのかが事前にわかり、ミスマッチが防げます。

本記事ではSESと派遣の違いをわかりやすく記載し、さらにそれぞれのメリット・デメリット、向いているタイプについて解説します。

目次

- SESと派遣の基本概要と主な違い

- SES・派遣・請負・委任の違いも押さえよう(関連契約の比較)

- SESと派遣の「給与・契約安定性」の違いを一発整理

- 派遣のメリット・デメリット

- SESのメリット・デメリット

- SESと派遣どっちがいい?向いているほうをチェック!

- よくある質問(FAQ)SESと派遣の違い・選び方

- SESと派遣の違いを知り、自分に合った働き方を選ぼう

SESと派遣の基本概要と主な違い

まずは「誰が雇用主で、誰が指示を出すのか」「契約の型が何か」を押さえるだけで、9割は理解できます。以下で定義→比較表→注意点の順に一気に把握しましょう。

| SES(システムエンジニアリングサービス)とは?

クライアントから請ける準委任契約を前提に、ベンダー企業(受託会社)の正社員や契約社員として常駐し、成果物そのものではなく業務遂行(工数・専門スキルの提供)に対して対価を得る働き方。日々の指揮命令は所属企業側が担い、現場の段取りや優先順位は契約で定めた範囲の「業務遂行」に基づき調整されます。

・特徴:雇用が安定しやすい/配属先が変わることがある/現場や案件の幅でスキルを広げやすい

・留意:現場で受入先が日常的に直接指示すると偽装請負に当たる恐れ

| 派遣とは?(エンジニア派遣の仕組み)

労働者派遣契約に基づき、派遣会社に雇用されつつ派遣先の指揮命令で働くスタイル。就業先の業務指示系統は派遣先にあり、契約期間ごとに更新・終了が決まります。

特徴:案件・勤務地・時間の柔軟性/スキル次第で時給(時間給)が高めに出やすい

留意:同一の課で働ける期間に上限(原則3年)がある/契約の切れ目対策が必要

| 両者の相違点(早見表)

| 契約上の注意点:偽装請負と違法派遣

・SESでの偽装請負回避:受入先が日常的に勤務指示・勤怠管理・人事評価を行う等、指揮命令の実態が受入先に移ってしまうと、契約名がSESでも派遣同等と判断される恐れ。指示系統・成果/役務の範囲・責任分担を契約で明確化し、現場運用も一致させる。

・派遣での適正運用:派遣元の許可、個人単位・部署単位の受入期間管理、同一労働同一賃金等の待遇ルールを順守。疑義があれば派遣元・所轄窓口へ相談する。

SES・派遣・請負・委任の違いも押さえよう(関連契約の比較)

「違い」を理解する近道は、成果物責任の有無と指揮命令の所在を軸に捉えること。周辺の契約類型を合わせて押さえると、ミスマッチやリスクを避けやすくなります。

| 請負契約とは?SESとの違い

請負は完成した成果物(成果)に責任を持つ契約。納品物の品質・納期・瑕疵担保など完成責任が中心です。対してSES(準委任)は、完成ではなく業務遂行そのもの(役務提供)に対して対価が発生します。

ざっくり整理

● 請負=「成果物責任」指揮命令は請負側で調整(仕様は合意)

● SES=「役務(工数)」日々の指揮は所属企業、完成責任は負わない

● 派遣=「労働力提供」派遣先が日常指揮命令

現場で混同しやすいのは仕様変更・追加対応。請負なら変更契約・見積で調整、SESなら追加工数で調整、派遣は就業条件の範囲内で調整、という運用の作法が異なります。

| 委任契約とは?(IT業界では特殊ケース)

委任は本来、法律行為の代行などに用いられる契約類型。IT実務での常駐開発・運用の受託は通常、準委任(=SES)として整理されます。「委任=IT常駐の一般解」ではない点を押さえておくと、求人・契約書の読み違いを避けられます。

| SIerとSESの関係

SIer(元請・一次請け)は要件定義~設計~実装~運用までを取りまとめる立場。SES企業はSIerや事業会社の案件に専門スキル(人月・ロール)で参画するケースが一般的です。

キャリア視点:上流志向ならSIer・事業会社に近いポジション、幅広い現場経験でスキルを磨くならSESも選択肢。派遣は働き方の自由度や時給ベースの条件出やすさが強み。

ミスマッチ防止:求人票では「どの契約類型で誰に指示を受けるか」「工程・役割・責任範囲」を必ず確認しましょう。

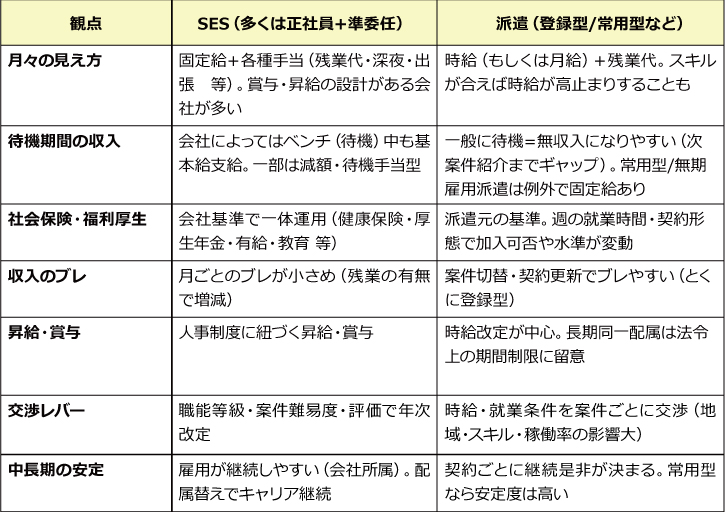

SESと派遣の「給与・契約安定性」の違いを一発整理

結論から言うと、短期の見え方(時給・直近手取り)は派遣が有利になりやすい/中長期の安定(固定給・待機時の収入・社会保険の一体運用)はSESが有利になりやすいという傾向があります。とはいえ、契約形態・会社ポリシー・個人のスキルや稼働状況で逆転も珍しくありません。まずは全体像を“給与の出方 × 安定性”で俯瞰しましょう。

| 【早見表】給与の出方と安定性の比較

| どっちが自分にフィット?判断の軸

・今の手取りを最大化したい/条件が合う案件に当面張り付きたい

→ 派遣寄り。特に専門スキルと稼働の安定が見込める人は、時給×稼働で強い。

・収入のブレを抑えたい/賞与・昇給・教育を含め“合計リターン”を積み上げたい

→ SES寄り。待機時の保障・昇給ロジックの明文化がある会社だと中長期の読みが立つ。

・“派遣でも安定”を取りたい

→ 常用型・無期雇用派遣を検討。固定給+社会保険で安定を取りつつ、現場は派遣先指揮で柔軟に。

【関連記事】

派遣社員から正社員登用されるには?直接雇用のメリット・デメリットを紹介

派遣のメリット・デメリット

仮に業務内容が同じだとしても、派遣、SES、請負と形態が変われば、実感するメリットとデメリットも異なります。まずは派遣のメリット・デメリットについて解説します。

| 派遣のメリット

派遣で働くメリットは次の通りです。

・ライフスタイルに合わせた働き方がしやすい

・案件を選べる

・派遣先企業で正社員として働ける可能性がある

わかりやすく解説します。

ライフスタイルに合わせた働き方がしやすい

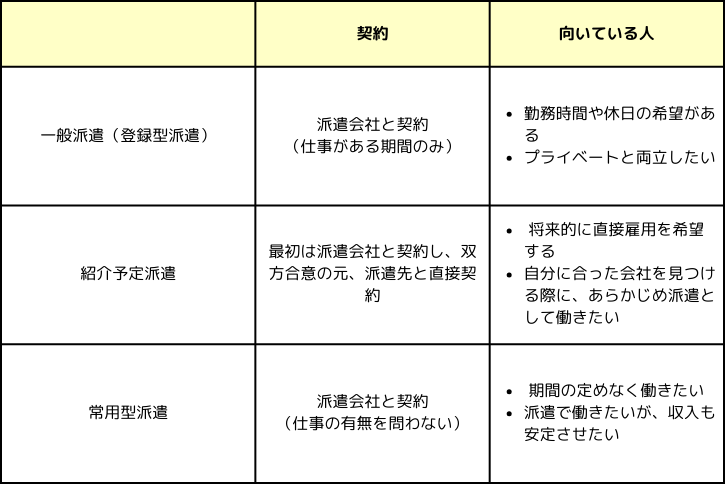

派遣には3種類あり、それぞれ契約先や特徴が異なります。下記表に違いをまとめました。

SESと比較した場合、派遣の働き方は自由度が高いです。また、派遣先企業の正社員になれる可能性も、SESと比べると高いでしょう、

また、一般派遣であれば「週2日のみ」「平日毎日午後から5時間だけ」のように、より細かな希望に沿った職場も見つけやすいです。

将来的に直接雇用を目指すのであれば、紹介予定派遣という選択もあります。多様な選択肢がある点は、派遣の大きなメリットです。

案件を選べる

派遣で働く場合、人材派遣会社が仕事内容や勤務地などの希望をヒアリングしたうえで、条件に沿った案件を紹介してくれます。

また、自分が目標とするキャリアパスがあれば、必要な実務経験を逆算し、自ら案件を選ぶことでステップアップやキャリアアップが実現可能です。

案件が幅広く自由に選択できるため、インフラエンジニアから開発エンジニアやその逆など、スキルチェンジがしやすい点もメリットです。

派遣先企業で正社員として働ける可能性がある

派遣はSESに比べると、派遣先企業からオファーを受ける可能性が高いです。そもそもSESは派遣元の正社員であり、よほどの事情がない限り引き抜かれることはありません。

しかし、派遣で働いている人は派遣元の正社員ではないため、企業側からもオファーを出しやすいといえます。また、派遣先も勤務態度や能力を知ったうえでオファーを行うため、直接契約後のミスマッチも起きにくいでしょう。

派遣契約終了後、派遣先が直接雇用する契約を結び直すことは、労働者派遣法第33条で認められています。

―――――

派遣元事業主は、正当な理由がなく、派遣労働者等に対し、派遣終了後、派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約をしてはなりません。派遣先との間で、同様の趣旨の契約をしてはなりません。

出典:労働者派遣法第 33 条 派遣労働者の雇用制限の禁止

―――――

【関連記事】

派遣社員から正社員登用されるには?直接雇用のメリット・デメリットを紹介

| 派遣のデメリット

派遣はメリットが多い働き方ですが、デメリットも存在します。派遣で働く際に生じる可能性がある次のデメリットについて解説します。

・SESほどさまざまな現場を経験できない可能性がある

・収入が安定しない場合もある

・有期型の場合は同じ組織で3年までしか働けない

SESほどさまざまな現場を経験できない可能性がある

SESはプロジェクト単位で業務に参画する働き方です。プロジェクトの規模や内容によるものの、数ヶ月単位で新たな現場に行くことがある一方、派遣は契約期間内であれば同じ場所で同じ業務を行うことが一般的です。

期間の定めもあることから、SESと比較すると経験できる現場の数は少なくなります。「たくさん場数を踏みたい」「多くの現場に行きたい」と考える方にとっては、派遣よりもSESの働き方が向いている可能性もあります。

収入が安定しない場合もある

派遣の給与は時給制が多いですが、SESはベンダーの正社員のため月給制です。時給の場合、繁忙期など残業が多い時期には収入が増えやすい一方、閑散期や年末年始など休みの多い時期には収入が減る可能性もあります。また、ボーナスなどの臨時収入もないことから、正社員と比較すると収入は不安定になりがちです。

しかし、そのほかの労働条件は基本的に同じです。一定の条件を満たすことで、雇用保険や厚生年金保険にも加入できます。

【関連記事】

派遣でも雇用保険に加入できる?条件や加入しないリスクを紹介

有期型の場合は同じ組織で3年までしか働けない

一般的な派遣の形式である登録型派遣の場合は、同一事務所・同一部署で3年働くと、契約更新ができない「3年ルール」が存在します。部署が変われば、同じ事務所で働き続けることは可能ですが、仕事内容が変わる点はデメリットです。SESの場合、プロジェクトごとに現場が変わるものの、3年ルールのような期間の縛りはありません。

ただ、派遣には「常用型派遣(無期雇用派遣)」があります。派遣会社の正社員または契約社員になるため、3年ルールは適用されません。案件が発生していない際にも給料が発生するなどのメリットもあります。無期雇用派遣については次の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】

無期雇用派遣とは? 働き方のメリットやどんな人が向いているかを紹介

SESのメリット・デメリット

ここではSESのメリットとデメリットについて解説します。

SESで働く前にあらかじめイメージしておくことで、ミスマッチが防げます。

| SESのメリット

SESのメリットは、次の通りです。

・雇用が安定している

・さまざまなスキルや技術が身に付く

・人脈を築きやすい

具体的な内容について解説します。

雇用が安定している

SESの場合、一般的にベンダーの正社員として働きます。一般派遣のような「3年ルール」や「派遣切り」はありません。現在関わっているプロジェクトが終了し、出向先での契約満了になった場合、次の出向先が見つかるまでの間も給料は発生します。

安定した雇用形態のため「急いで次の仕事を探さなければ」「仕事が見つからなかったらどうしよう」といった不安を感じることなく、仕事に向き合うことができる点は大きなメリットです。

さまざまなスキルや技術が身に付く

SESは、正社員や派遣と比較した場合、関わるプロジェクトや企業の数が多くなる傾向です。現場が異なればルールや求められるスキル、技術も異なります。また、他社の技術者と会う機会も増えるため、良い刺激を受けられるでしょう。

プログラミング言語やフレームワーク等、特定の技術だけでなく「積極的に新たな技術を身に付けたい」「業界知識を吸収し、スキルアップしたい」と考える方に向いている働き方です。

人脈を築きやすい

客先に常駐する場合、多くのエンジニアとの交流機会が増えます。緊急対応やトラブル対応などを共に経験することで、より関係性が深まります。

自分よりもキャリアの長い先輩エンジニアと交流、対話することで、自らのキャリアプランを改めて考える機会にもなるでしょう。

| SESのデメリット

雇用の安定やスキルの向上、人脈の構築など数多くのメリットがあるSESですが、デメリットも存在します。

・案件を選びづらい

・環境が頻繁に変わってしまう

・偽装請負に注意しなければならない

それぞれのデメリットについて解説します。

案件を選びづらい

SESも案件を選ぶことは可能です。しかし、派遣と比べると選びにくいとの声も多く、「案件ガチャ」という言葉もあるほどです。案件選択制SESもあるものの、実際は案件数自体が少なく、選択の余地がなかったというケースも存在します。

また、派遣のように派遣会社の担当者が積極的にサポートしてくれるわけではないため、問題が起きた場合は自ら交渉することが必要です。

環境が頻繁に変わってしまう

SESの場合、プロジェクト単位で関わる企業が変わるため、勤務環境が頻繁に変わることが一般的です。「快適な職場環境だからこのままここで働き続けたい」と思ったとしても、次の勤務先が待っています。

プロジェクトや企業が変われば、開発環境も大きく変わるものです。エンジニアにとっては、大きな負担となる可能性があります。また、職場の人間関係も一から構築しなければなりません。環境を変えたくない人にとっては、デメリットと感じる部分です。

偽装請負に注意しなければならない

SESの偽装請負とは、本来指揮命令権を持たないクライアント企業が、直接エンジニアに対し指揮命令を行うことです。偽装請負のまま業務を続けてしまうと、トラブルが発生した場合の責任の所在等が問題になるケースもあります。

契約書に「SES(準委任)」「請負」と書いてあっても、現場で受入先が日常的に“直接指示・勤怠管理”をしていたら、実態は“派遣”と見なされることがあります。

その場合、無許可派遣=違法と判断されるおそれがあり、さらに「労働契約申込みみなし制度」(違法派遣を受け入れた派遣先は、労働者に自社の雇用を申し込んだものと“みなされる”)が発動することがあります。

また、労働者派遣法第33条は、派遣元が派遣労働者の“直接雇用”を不当に制限することを禁止しています(「派遣終了後は雇わないで」等の取り決めは原則NG)。

偽装請負は法令違反のため、最初に聞いていた話と違うと感じたら、労働基準監督署等に相談することをおすすめします。

SESと派遣どっちがいい?向いているほうをチェック!

SESと派遣には、それぞれメリット・デメリットがあり、人によって向き・不向きが分かれます。自分に合った働き方を探すために、ここでは派遣とSES、それぞれ向いているタイプを解説します。

| 派遣が向いている人

派遣の働き方が向いている人は、次の通りです。

・案件を自分で選びたい人

・ワークライフバランスを重視したい人

・プライベートを充実させたい人

・自分に合った職場で働きたい人

・将来的に派遣先企業での正社員雇用を視野に入れている人

・大手企業での勤務を希望する人

派遣は自由度が高い働き方です。特に登録型派遣であれば、自分が希望する案件を選択し、受託できる可能性が高いです。また、紹介予定派遣制度のある求人が多いほか、派遣で働くなかで契約満了後に正社員での採用を打診する自由もあります。

自分のライフスタイルに合った働き方を選びたい人にとって、派遣は働きやすい形態といえるでしょう。

| SESが向いている人

SESが向いている人の特徴は、次の通りです。

- ・安定した雇用を求める人

- ・さまざまなスキルや技術を身に付け、キャリアアップを考えている人

- ・多様な人脈を築きたい人

- ・環境の変化に順応できる人

- ・さまざまな案件や企業に積極的に関わりたい人

SESはSESベンダーの正社員として働くことができます。派遣に比べ、最初から雇用が安定しているため、契約終了により職を失う心配がなく、次々と新しい仕事にチャレンジできます。

また、数ヶ月単位で関わるプロジェクトが変わることも珍しくありません。新しい環境や新しい人間関係の構築を楽しめるような順応性の高い人向きの働き方です。

よくある質問(FAQ)SESと派遣の違い・選び方

多くの方が気になるポイントだけを5つに絞って、短時間で疑問を解消できるようにまとめました。詳細を読む前に「ざっくり把握→自分に合う選択」を進めたい方は、このFAQから確認してください。

Q1. SESと派遣の一番の違いは何ですか?

A1. 指揮命令権と契約形態が根本的に異なります。

・派遣:雇用主は派遣会社、指揮命令は派遣先。労働者派遣契約が前提。

・SES:多くはベンダーの正社員として準委任契約で常駐。指揮命令は所属企業(発注先は業務の成果/遂行に合意)。

Q2. 「3年ルール」はSESにも当てはまりますか?

A2. いいえ、原則は派遣に適用され、同一部署での受け入れは最長3年が目安です(例外あり)。SESは労働者派遣ではなく準委任のため、同一の「3年ルール」対象外です。ただし、実態が派遣に近い運用(受入先が日常的に直接指示)だと偽装請負のリスクが生じます。

Q3. 未経験から始めるならどっちが向いていますか?

A3. ケースバイケースですが、ざっくりの目安は以下。

・派遣:即戦力募集が多め。PCスキルや現場経験があると入りやすい。

・SES:所属企業の教育/OJTで育成するケースもあり、正社員雇用の安定を取りたい人に向きやすい。

将来像(安定重視/経験の幅/勤務地・時間の柔軟性)で選ぶとミスマッチを防げます。

Q4. 収入はどちらが高くなりやすいですか?

A4. 短期の時給ベースでは、条件次第で派遣の方が高く見えることがあります。一方でSESは固定給+手当で月収が安定しやすい傾向。いずれも「職種・スキル・地域・残業の有無」で大きく変動するため、具体求人で必ず比較しましょう。

Q5. 偽装請負にならないための注意点は?

A5.

・受入先が日常的に直接の業務指示・勤怠管理をしない(SESの場合)。

・成果/役務の範囲・責任分担を契約書で明確化。

・現場で疑義が出たら、所属企業/派遣元にすぐ相談。

基本は「契約と実態を一致」させること。心配な場合は早めにプロへ相談を。

もっと詳しく知りたい・自分に合う働き方を相談したい方は、ワポティのかんたん派遣登録ガイドへどうぞ。

SESと派遣の違いを知り、自分に合った働き方を選ぼう

SESと派遣は、雇用形態や指揮命令権の所在などいくつもの異なる点があります。またワークライフバランスを重視し、仕事内容を選びたい方は派遣向き、環境の変化への順応性が高く安定した雇用を求める方はSES向きなど、現在のライフスタイルや性格などによっても、合う働き方は異なります。

ワポティには、登録型派遣の求人から将来的に正社員が目指せる社員登用実績がある求人まで、さまざまな派遣の仕事が掲載されています。お仕事探しの悩みを抱えている方は、まずは一度相談を。専任のコーディネーターが仕事探しを丁寧にサポートしてくれます。

ワポティの登録はこちら

あなたにピッタリなお仕事探しを応援します!